Avec près de 100 000 habitants, Daugavpils est la deuxième ville de Lettonie, située à 230 kilomètres à l'est de Riga. Baignée par la Daugava d'où elle tire son nom, c'est la grande ville de Latgale.

Durant son histoire Daugavpils a appartenu au Duché de Lituanie, à la République des deux nations formée par la Pologne et la Lituanie, à l'Empire russe et à l'URSS. Elle a été intégrée à la Lettonie durant l'indépendance de l'entre-deux-guerres et a subi l'occupation allemande de 1941 à 1944.

La population se partage aujourd'hui entre les Russes (près de la moitié), les Lettons, les Polonais, les Biélorusses et deux petites communautés d'Ukrainiens et de Lituaniens. Jusqu'au début du XXe siècle la population juive était très importante (jusqu'à plus d'un tiers) et la ville a compté jusqu'à 40 synagogues. En 1941, suite à une forte émigration lors des années 30, il restait 16 000 Juifs à Daugavpils. Des exécutions massives perpétrées par les Nazis et des collaborateurs locaux ont eu lieu en juin 1941, d'autres ont suivi les mois suivants ainsi que des déportations. En 1944 on comptait à peine une centaine de survivants.

Daugavpils a un passé de ville industrielle (construction ferroviaire, chimie et textile). Une imposante forteresse a été construite au XIXe siècle à l'initiative du Tsar Alexandre Ier, pour se défendre des invasions napoléoniennes. Cette forteresse abrite aujourd'hui le musée Rothko, créé en 2013 et consacré au célèbre peintre américain d'origine juive né à Daugavpils.

Hier soir, après mon arrivée, je suis allé jusqu'à la forteresse et je me suis promené dans le quartier qui en constitue la continuité, pour me faire une première impression. Les fenêtres condamnées de bâtiments qui ne sont plus habités abritent d'intéressantes photos ou de jolis dessins.

Ce matin j'ai commencé par faire une lessive. Je profite du bel et surtout bien équipé appartement que j'occupe à Daugavpils. Je suis retourné ensuite du côté de la forteresse pour visiter le musée Rothko. Je suis arrivé en avance et comme le temps était très beau, je me suis assis un peu plus loin, sur la terrasse d'un café dont personne n'est venu me demander ce que je voulais consommer. À une table voisine attendait aussi un couple anglo-litunanien. Nous avons bavardé un moment, ils m'ont beaucoup parlé de Vilnius et de combien la ville avait changé. Ils ont insisté sur la singularité de chacun des peuples baltes, se sont dit inquiets des minorités russes qui pour eux représentent un réel problème d'assimilation en Lettonie et en Estonie, pour conclure que de toute façon personne dans ces contrées ne souhaite retourner dans le giron russe.

Le musée Rothko abrite très peu de tableaux de Mark Rothko et une toute petite partie des salles d'exposition lui est consacrée. Le peintre, né Markuss Rotkovičs en 1903 et dont la famille a émigré aux États-Unis pour éviter que les fils soient enrôlés dans l'armée impériale russe, représentant du mouvement de l'expressionnisme abstrait (ce qu'il constestait) et fondateur de l'Artist Union de New-York, a connu un grand succès dans les années 50 et 60. Il s'est suicidé en 1970.

La visite commence par l'aile nord du rez-de-chaussée, avec une mise en bouche grâce à des productions diverses d'artistes lettons. Ensuite seulement huit œuvres du maître peuvent être admirées. Je crois que celle que j'ai préférée est un dessin de 1938 qui représente une femme assise en train de lire.

Le reste du musée présente plusieurs expositions de peintres baltes. D'abord Kaspars Kasaria, qui est un peintre reconnu issu d'une famille d'artistes et enseigne à l'Académie des arts de Lettonie, met en scène des personnages simplement dessinés avec des aplats de couleurs vives et qu'on sent prêts prendre la parole.

Le Lituanien Vaidotas Janulis est un artiste qui travaille la sérigraphie et des techniques numériques pour créer des graphismes épurés dans les gris et le rouge.

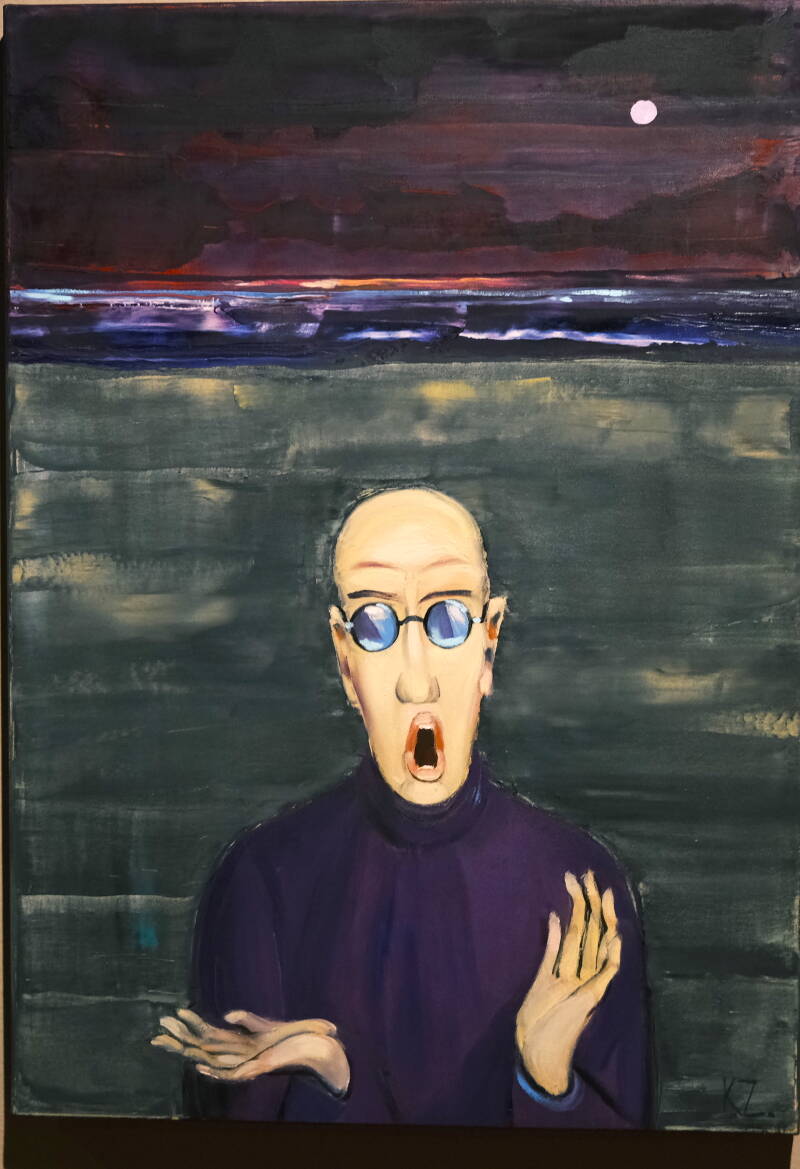

La peinture de Sergey Dyomin a quelque chose d'engagé, allant du sombre au drôle. Chaque tableau raconte une histoire qui m'a paru être en prise avec l'actualité, avec parfois une dose d'ironie. C'est la partie que j'ai préférée.

Enfin, dans un bâtiment annexe, sont exposées de belles céramiques rassemblées par le céramiste et collectionneur letton Peteris Martinsons.

Après le musée, je me suis engagé pour une longue marche en direction du côté opposé de la ville, vers la colline aux églises, ainsi nommée car en un même périmètre un peu en surplomb de la ville, derrière la voie de chemin de fer, sont regroupés les édifices religieux de trois cultes.

Le plus flamboyant est la grande cathédrale orthodoxe Saint-Boris-et-Saint-Gleb, massive et élancée à la fois, vêtue comme bien souvent de blanc et de bleu. Je me suis hasardé à l'intérieur où fourmillent les images pieuses, brillent les choses dorées et s'étalent jusqu'au plafond de grandes fresques.

La cathédrale Martin Luther construite en briques rouges affiche sa rigueur, voire une certaine raideur avec sa flèche élancée. L'intérieur est d'une grande sobriété, murs blancs et bancs bien alignés, avec un petit recoin pour que les enfants puissent jouer.

Dans un style néo-baroque, l'église de l'Immaculée-Conception termine le bal pour les catholiques. C'est une bâtisse toute blanche et assez massive. Malheureusement je n'ai pas pu entrer, me contentant d'en faire le tour.

En fin d'après-midi j'ai équipé une caméra pour filmer la ville aux alentours. Je suis tombé sur le stand du parti populiste Suverēnā Vara (Pouvoir Souverain), très minoritaire au plan national, qui présente ses candidats aux élections municipales de samedi prochain.

Je les ai interrogés pour essayer de comprendre leur ligne politique. Le discours que j'ai entendu a surtout porté sur l'augmentation du prix du gaz comme conséquence d'une guerre en Ukraine qui est encouragée par des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, parce qu'ils apportent une aide financière et des armements à l'Ukraine.

Pour ce parti, la paix doit être rétablie au plus vite de manière à ce que l'apprivoisement énergétique en provenance de la Russie puisse de nouveau se faire à bon prix. Je me suis simplement permis de leur dire que Poutine pouvait à tout moment prendre l'initiative de stopper l'offensive de son armée.

Ajouter un commentaire

Commentaires